我が校名の由来ともなっている『本草綱目』の著者・李時珍。 彼について、お話しましょう。

我が校名の由来ともなっている『本草綱目』の著者・李時珍。 彼について、お話しましょう。

李時珍、字は東壁(とうへき)、号は瀕湖(ひんこ)は、1518年 長江の岸辺の湖北省蘄春(きしゅん)県で 代々医者の家に生まれました。 1593年没、享年75才でした。

彼が生活していた明朝(1368~1644年)は、内政の安定に力を注いでいたので、中国歴史のなかでは政治が比較的安定し、人口調査を進め、経済が高度に発展した時期でした。

農民出身であった朱元璋(しゅげんしょう)は、農業特に米や麦などの穀物生産を極めて重視する政策を取りました。 明も歴代王朝と同じく塩の専売制を行い、手工業の活性期でもありました。 江南を中心とした地方では、絹織物・綿織物の生産が増加し、それに伴って農村でのかいこ・綿の生産も高まり、大きな市場を作っていました。

商品の経済発展と資本主義の出現など 社会の発展によって、政府は隋・唐・宋時代から伝わってきた官吏選抜の科挙(かきょ)試験制度を完備させ、北は万里の長城から南は広東に至るまで全国で郷試(きょうし)を実施してました。 科挙による人材登録の機会を広げる政策は文化の全国化をもたらす意味も有していました。 南京と北京で国子監(こくしかん)をはじめ、州・県に至るまで全国に国立学校を設立する政策、教育を充実し学術復興は促進されました。

宋の時代に出現した儒教の新学派である理学が明代に入ると さらに発展し、朱子学は国定学問としての地位を保持していました。

『三国志演義』・『水滸伝』・『西遊記』はこの時期に完成したとされています。

鄭和(ていわ)を7回も南海大航海に派遣して、南海諸国との貿易を始めました。

1488~1505年の銅活字は すでに江蘇一帯に流行し、1573~1620年には多色刷りが現れました。 明の出版業の繁栄のため、各種書籍・医学書の出版と医学知識の普及に便利な条件を作り上げました。 これらの進歩が李時珍の著書に良い条件を与えました。

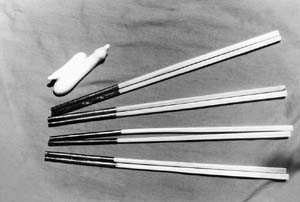

竹は最もよく使われています。 竹の葉は竹葉といい、清熱除煩、生津利尿の作用があります。 竹茎を炙って出た液体、竹瀝で清熱去痰の作用をもち、竹瀝を乾燥した天竹黄は清心定驚の作用もあります。 茎の繊維は竹茹には清熱去痰・除煩止嘔の作用があります。 このように、どの部分にも清熱効果があるので、竹の箸は夏に適し、のぼせ・暑がり・口渇くの人に勧めたい箸です。

竹は最もよく使われています。 竹の葉は竹葉といい、清熱除煩、生津利尿の作用があります。 竹茎を炙って出た液体、竹瀝で清熱去痰の作用をもち、竹瀝を乾燥した天竹黄は清心定驚の作用もあります。 茎の繊維は竹茹には清熱去痰・除煩止嘔の作用があります。 このように、どの部分にも清熱効果があるので、竹の箸は夏に適し、のぼせ・暑がり・口渇くの人に勧めたい箸です。 烏木(黒檀)は『本草綱目』に「烏木は漆黒で重く硬い。 箸や食器に適す。 性味は鹹・平・解毒作用がある」とあり、箸に適している木です。

烏木(黒檀)は『本草綱目』に「烏木は漆黒で重く硬い。 箸や食器に適す。 性味は鹹・平・解毒作用がある」とあり、箸に適している木です。 白檀には、「手太陰経・足少陰経に入り陽明経を通す。 冷気を散じて、胃気を上昇させ食欲を増す」(劉元素)作用があり、芳香の性があるので、気分の薬として理気作用に優れています。 紫檀は、血分の薬として営気を調和し、腫毒を治療します。 これらの檀木の箸は行気活血・開胃消食の作用があります。

白檀には、「手太陰経・足少陰経に入り陽明経を通す。 冷気を散じて、胃気を上昇させ食欲を増す」(劉元素)作用があり、芳香の性があるので、気分の薬として理気作用に優れています。 紫檀は、血分の薬として営気を調和し、腫毒を治療します。 これらの檀木の箸は行気活血・開胃消食の作用があります。 玉石について『本草綱目』には「甘平、五臓百病に効果があり、柔筋強骨・安魂魄・長肌肉・益気・利血脈の効能をもつ。 長期服用で寒暑に耐え、飢えも渇きもなく、不老長寿によい」とあります。 玉石の箸は高級品で、長寿の祝いに贈る習慣があります。

玉石について『本草綱目』には「甘平、五臓百病に効果があり、柔筋強骨・安魂魄・長肌肉・益気・利血脈の効能をもつ。 長期服用で寒暑に耐え、飢えも渇きもなく、不老長寿によい」とあります。 玉石の箸は高級品で、長寿の祝いに贈る習慣があります。